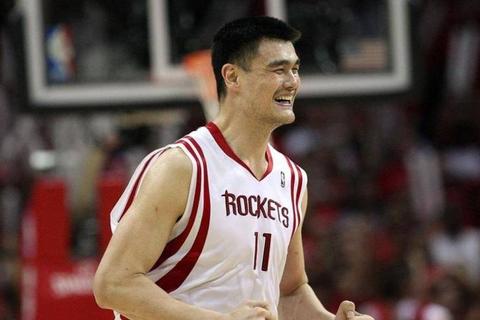

2002年夏天,一位来自上海的年轻人以首轮第一顺位被NBA选中,全球体育界的目光瞬间聚焦于这个东方巨人身上。他背负的不仅是个人职业生涯的期许,更是一个国家对于篮球运动突破性发展的全部希冀。

一、破冰之旅:跨越太平洋的职业化挑战

当休斯顿用状元签选择姚明时,NBA的球探报告显示:这位身高2.26米的中锋拥有罕见的投篮手感与战术理解力,但上肢力量仅相当于美国高中球员水平。这份评估折射出中国篮球与NBA的鸿沟——国内联赛缺乏高强度对抗,训练体系更注重团队配合而非个人技术打磨。姚明登陆前夜,美国媒体甚至开设专栏讨论“黄种人是否具备NBA级别的身体素质”。

初登赛场的前八场比赛,姚明场均仅得3.4分,被巴克利在电视节目中嘲讽“能得19分就亲驴屁股”。这个戏剧性事件背后,是两种篮球文化的剧烈碰撞。中国篮球强调的“小快灵”风格,在NBA肌肉丛林般的对抗中显得格格不入。但姚明用六个月时间将卧推重量从90公斤提升到150公斤,并在与湖人队的比赛中9投9中轰下20分,让质疑者集体噤声。

二、技术革命:东方智慧与美式篮球的融合

姚明的成功绝非单纯的身体改造。他独创的“上海舞步”将中国传统武术的平衡感融入背身单打,其45度角打板投篮命中率高达58%,成为NBA防守者无解的杀招。2006-07赛季,他场均25分9.4篮板的数据背后,是每场23.3次背身要位的战术执行力,这项数据甚至超过同期奥尼尔。

这种技术融合催生了NBA对中国市场的战略转变。专门配备中文解说团队,NBA官方将中国赛频率从五年一次提升至每年两次。更具深意的是,联盟开始系统研究中国篮球青训体系,将姚明的协调性训练法引入发展联盟。

三、文化桥梁:从个体突破到体系重构

姚明效应直接推动CBA职业化进程提速。2004年CBA引入工资帽制度,2011年建立球员交易市场,这些改革蓝本均来自NBA经验。更具里程碑意义的是,NBA在中国建立的三级篮球学院,采用“技术测评+文化教育”模式,截至2024年已培养出37名国青队成员。

这种文化交流产生双向影响。NBA球队开始重视球员的战术纪律性,马刺队曾专门派球探学习八一队的联防体系;而中国青训则引入运动科学实验室,将体能训练细分为57项量化指标。当周琦2016年被火箭选中时,他的体测数据已接近NBA平均水平,这标志着中国篮球人才培养的系统性升级。

四、全球效应:商业版图与竞技价值的共振

姚明职业生涯带来的经济冲击波令人咋舌。NBA中国赛门票价格从2004年的800元暴涨至2024年的8800元,仍场场售罄。更具行业颠覆性的是,腾讯体育以5年15亿美元拿下NBA数字媒体版权,这个价格是姚明退役前合约的30倍。

在竞技层面,姚明时代开启的中美篮球对话催生出新的战术哲学。2008年北京奥运会中美之战,中国队半场仅落后12分,尤纳斯教练使用的“动态联防”战术,正是吸收NBA区域防守理念后的创新产物。这种战术革新使中国男篮在世界大赛对阵美国队的最小分差从63分(1996年)缩减至31分(2008年)。

五、历史坐标:超越篮球的文明对话

当姚明入选奈史密斯名人堂时,他的引荐人比尔·拉塞尔如此评价:“这个东方巨人教会我们,篮球可以是力量与智慧的二重奏”。如今NBA球队标配的中文社交媒体运营团队、中国品牌在球场边的广告位、乃至每场比赛中场表演的武术元素,都在诉说着这段跨文化对话的深远影响。

2025年男篮亚洲杯备战名单中出现18岁中锋杨瀚森,这位被称为“新姚明”的年轻人,正在达拉斯接受包括神经反应训练在内的NBA式特训。他的成长轨迹,印证着姚明开辟的这条跨洋之路,正从个人传奇演变为可持续的人才培养体系。

从上海卢湾体育馆到休斯顿丰田中心,姚明的跨越不仅是地理意义上的8000英里航程,更是一次文明对话的破冰之旅。当2024年NBA全明星赛出现中文解说席时,人们终于理解:这个东方巨人的每一步,都在重绘着世界篮球的版图。