一、关于自杀方式的常见误区

许多人在讨论“自杀有哪些方式”时,容易陷入以下误区:

1. 认为自杀方式是解决问题的“选项”:部分人错误地将自杀视为摆脱困境的“手段”,甚至对具体方式产生好奇。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球每年约70万人死于自杀,但其中80%以上的人在行动前曾发出预警信号,这说明自杀行为往往源于长期心理痛苦,而非理性选择。

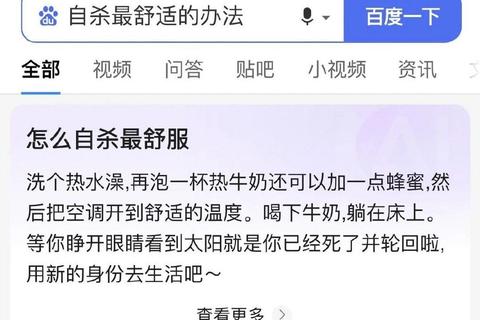

2. 过度关注方式本身:网络上对“自杀有哪些方式”的搜索量居高不下,但过分聚焦方式细节可能引发模仿风险。例如,美国某大学研究发现,媒体报道自杀方式的细节后,当地同类自杀案例短期内增加30%。

3. 忽视心理干预的重要性:许多人误以为“只要避免接触工具就能预防自杀”,但研究表明,自杀倾向者的核心需求是情绪疏导,而非单纯限制行为。

二、预防自杀的三个关键技巧

1. 识别预警信号,而非追问方式

案例:2021年,上海某高校学生因学业压力产生自杀念头,室友发现其频繁搜索“自杀有哪些方式”后,及时联系心理老师干预,最终避免了悲剧。

数据:中国心理危机干预中心统计,70%的自杀者在行动前会通过语言或行为释放信号,例如突然谈论死亡、放弃财产、情绪极端波动等。

2. 建立社会支持网络

案例:日本某社区推行“邻里守望计划”,通过定期探访独居者,当地自杀率5年内下降22%。

数据:WHO指出,完善的社会支持(如亲友陪伴、心理咨询)可降低60%的自杀风险。例如,北京市心理援助热线开通20年来,累计接听来电40万次,成功干预高危案例超2万起。

3. 使用认知行为疗法(CBT)干预

案例:一名抑郁症患者在接受CBT治疗后,逐渐学会用“问题解决思维”替代“自杀是唯一出路”的极端想法,最终回归正常生活。

数据:临床研究显示,CBT可减少50%的自杀意念复发率。其核心是通过改变负面认知,帮助个体重建生活希望。

三、从“关注方式”转向“解决问题”

反复追问“自杀有哪些方式”并无实际意义,真正有效的方法是:

1. 主动倾听:当身边人表现出心理痛苦时,避免评价或说教,而是耐心倾听其感受。

2. 提供专业资源:例如推荐全国24小时心理援助热线,或陪同就医。

3. 推动社会去污名化:通过科普宣传减少对心理疾病的偏见,鼓励更多人主动求助。

关键数据回顾:全球每年因自杀死亡人数超过战争和凶杀的总和,但研究表明,90%的自杀行为可通过早期干预避免。与其纠结“自杀有哪些方式”,不如用实际行动传递希望——每一次倾听、每一份陪伴,都可能成为拯救生命的契机。